Ulrichsjubiläum

Der heilige Ulrichmutig – sozial – europäisch

„Nicht bedient werden, sondern dienen“

Statt des letztjährigen „Ohr des Herzens“ lautete das Leitwort der Ulrichswoche dieses Jahr eher „Nicht bedient werden, sondern dienen“. Diesem Motto sei der Bistumspatron als Oberhirte gefolgt, sagte Bischof Bertram Meier am Hochfest des heiligen Ulrich am 4. Juli.

So sei auch der heilige Ulrich noch im Alter der von ihm geforderten Verantwortung treu geblieben. Bischof Bertram appellierte: „Übernehmen wir in unseren Bereichen Verantwortung!“

Mehr Informationen zum zurückliegenden Jubiläumsjahr

Die Ulrichswoche

Eine Woche für UlrichJedes Jahr kommen Tausende zum Bistumspatron

erhoben. Vier Träger schultern den golden

und silbern glänzenden Schrein

des Heiligen und tragen ihn, angeführt

von den Ministranten und

gefolgt von den Geistlichen, das

Seitenschiff der Basilika hinab und

das Mittelschiff wieder hinauf. Unter

den rauschenden Klängen der

Orgel positionieren sie den Schrein

auf dem Volksaltar. Die Gemeinde

stimmt das Ulrichslied an: „Streiter

in Not, Helfer bei Gott.“

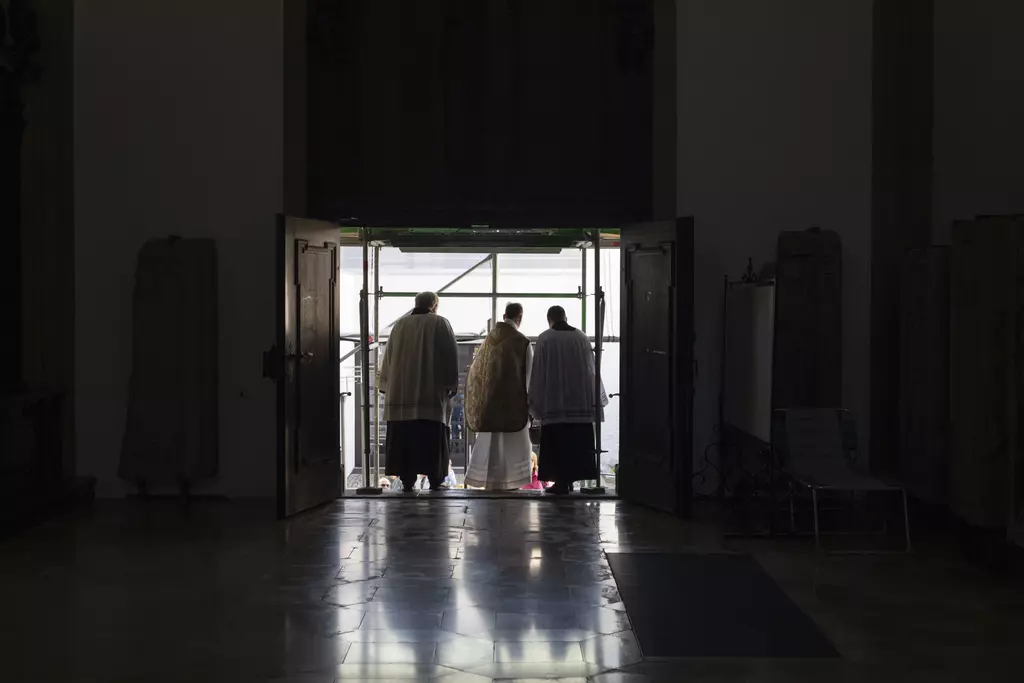

Von der Basilika zum Dom

Beginnend mit dem Palmsonntag, der auch „Tag des Sündennachlasses“ hieß, war es dem heiligen Ulrich ein großes Anliegen, die Kar- und Osterliturgie zu begehen. Bischof Ulrich begab sich am Morgen des Palmsonntags zum Grab der heiligen Afra und zog von dort in einer feierlichen Prozession bis zum Perlach, wo er vom Domklerus und vielen Gläubigen empfangen wurde.

Nachdem Bischof Ulrich dort die Predigt gehalten hatte, gingen anschließend alle gemeinsam zum Dom, um dort die Heilige Messe zu feiern. Dieser Ritus reicht schon in das 8. Jahrhundert zurück und wurde erstmals von Propst Gerhard in der Ulrichsvita im 10. Jahrhundert schriftlich bezeugt.

Der Weg von der Grabeskirche der Bistumspatrone über den Perlach war nicht nur ein Prozessionsweg, sondern auch ein Pilgerweg. So erzählen drei Mirakel, dass Geheilte eines der in St. Afra vorhandenen Kreuze nahmen und unter der Begleitung von Geistlichen und Gläubigen zum Dom trugen, dort das Wunder berichteten und Gott Dank sagten.

Der Pilgerweg gewinnt auch im Wunderbericht eines kranken Grafensohnes Bedeutung. Er hatte sich in seinem Bett zum Grab des heiligen Ulrich tragen lassen, wo er seine Gaben darbrachte. Auf dem anschließenden Weg zum Dom erfuhr er Heilung.

Erstmals am 13. Mai 1762 fand auf der Wegstrecke von St. Ulrich und Afra zum Dom die Übertragung der Gebeine des heiligen Ulrich statt. Der Schrein wurde vom Bischof, dem gesamten Stadtklerus und vielen Gläubigen zum Dom begleitet, wo der Sarkophag auf den Kreuzaltar aufgestellt und verehrt wurde.

Auch in neuerer Zeit wurde bei der Feier besonderer Ulrichsjubiläen der Weg von den Gräbern der Bistumspatrone, den Bischof Ulrich zu Lebzeiten gegangen war, gemeinsam beschritten.

Kinder besuchen Ulrich

Tag der Kinderchöre

Zuletzt hatte das Kinderchöretreffen 2018 stattgefunden, dieses Jahr war es zum fünften Mal Teil der Ulrichswoche. Über 480 Teilnehmer füllten die Kirchenbänke: 25 Chöre aus nah und fern, die meisten von ihnen Kinder im Grundschulalter.

Chorleiter Stefan Nerf aus St. Anton hatte zur Vorbereitung mit seinem Chor die Lieder für den Kinderchorgottesdienst als Aufnahme eingesungen und allen zur Verfügung gestellt. So hatten sich alle beteiligten Ensembles vorab vorbereiten können.

Nach Abschluss der Probe wuselten die Kinder mit ihren Begleitpersonen gruppenweise durchs Kirchenschiff geführt. Die meisten von ihnen waren mit einheitlichen Chor-T-Shirts oder bunten Schals ausgestattet, um sich gegenseitig gut erkennen zu können. Viele nutzten die Möglichkeit, sich in der Basilika etwas umzusehen.

Im Gottesdienst begrüßte der Leiter des Amts für Kirchenmusik, Pater Stefan Kling, alle Chöre nacheinander. Dabei winkten alle mit ihren bunten Turnbeuteln, die jeder bekommen hatte. Darauf war das Motto „Pilger der Hoffnung“ zum Heiligen Jahr 2025 aufgedruckt. Das abgebildete Logo diente allen später im Gottesdienst für eine Bildbetrachtung über die stürmischen Wellen im Leben.

Ulrichslied

Du Bischof und Held,

von Gott auserwählt,

mit Glaubenskraft beseelt!

Bitte für uns, bitte für uns,

Sankt Ulrich, Sankt Ulrich!

Drangsal und Leid schwertharter Zeit

besiegte dein Flehn.

Das Reich blieb bestehn,

das Gott uns ausersehn.

Bitte für uns ...

Armen in Not brachst du das Brot,

hast Hilfe gewährt

und Frieden beschert,

von Liebeskraft verzehrt.

Bitte für uns...

Weise im Rat, mannhaft an Tat

und mächtig im Wort,

der Heimat ein Hort

bleib es auch immerfort.

Bitte für uns ...

Vater so mild, Wehr uns und Schild

für Wahrheit und Recht,

dass rein wir und echt,

nie sind der Lüge Knecht.

Bitte für uns ...

Mitten im Sturm, bleib uns ein Turm

der Zuflucht und Kraft,

die Rettung uns schafft

aus aller Nöte Haft.

Bitte für uns ...

Ulrichslied; Text: Arthur Piechler / Sr. Germana Förster, 1955; Melodie: Arthur Piechler

Gottesdienst der Nationen

Im Begleitheft zum Gottesdienst waren die Texte international bekannter und beliebter geistlicher Lieder in verschiedenen Sprachen abgedruckt – etwa Englisch, Spanisch, Slowenisch, Polnisch, Ukrainisch, bis hin zu Arabisch und Aramäisch. Auch die Lesungen wurden in mehreren Sprachen vorgetragen. So hatten die Gläubigen einen eindrucksvollen Einblick, wie Menschen aus anderen Ländern beten und Gottesdienst feiern.

Immer eine andere Nation gestaltete einen Teil des Gottesdienstes. Dies geschah einmal eher getragen, ein anderes Mal sehr lebhaft. Auch die Gottesdienstbesucher ließen sich von den begeisternden Melodien anstecken und sangen beim Gloria des Chors der italienisch- und spanischsprachigen Gemeinde den Refrain spontan mit, nach jeder Strophe lauter und freudiger.

Afrikanische Atmosphäre, die sämtliche Augen in den Bann zog, erfüllte das Gotteshaus, als das Evangeliar, begleitet von afrikanischen Trommeln und Gesang, nach vorn getragen wurde.

Ulrichswoche 2025Fußwallfahrt Von Krumbach zum Grab des hl. Ulrich

WegstreckeVon Krumbach nach Augsburg

Los geht’s!

Los geht’s!

Von Krumbach nach Maria Vesperbild

Maria Vesperbild

Maria Vesperbild

Erste Zwischenstation: Andacht in Maria Vesperbild

Auf dem Weg nach Margertshausen Drei Engel warten auf uns

Auf dem Weg nach Margertshausen Drei Engel warten auf uns

Vom Abend in die Nacht

Gestärkt durch die Nacht

Gestärkt durch die Nacht

Rauf und runter

In den Morgen

In den Morgen

Guten Morgen, Sonnenschein!

Der heilige Ulrich erwartet uns

Der heilige Ulrich erwartet uns

Eucharistiefeier in der Basilika Sankt Ulrich und Afra

Auswirkungen heute

Er wirkt bis heute

Viele Einrichtungen im Bistum tragen seinen Namen. Sie setzen sich nach dem Vorbild Ulrichs ein für Menschen mit Behinderung, für Alte, Kranke und Bedürftige. Sie sehen sich als Instrument der Verkündigung und Glaubensvermittlung, Bildung und Soziales. So wirkt der Heilige bis heute.

Karte Auswirkungen heute

Nach dem Vorbild UlrichsHilfe für Menschen mit Behinderung

Die Ulrichswerkstätten

Eine wichtige AufgabeSankt Ulrich VerlagInformation und Glaubensvermittlung

Der Name des Verlags ist dabei Programm: So soll das segensreiche Wirken des heiligen Ulrich im Bistum wachgehalten und fortgeführt werden.

Sozialer WohnungsbauSt. UlrichswerkHier steht der Mensch im Mittelpunkt

In einem weiteren Schritt wurde 1952 das St. Ulrichswerk in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft gegründet.

Das Unternehmen ist im Wohnungsbau, der Verwaltung von eigenem und fremdem Wohnungsbestand, der Baubetreuung und der Projektentwicklung für kirchliche Einrichtungen tätig.

Als werteorientiertes Unternehmen steht es für nachhaltigen Wohnungsbau, soziale Verantwortung und den bewussten Umgang mit den natürlichen Ressourcen unserer Erde.

Einsatz für Alte und KrankeAltenpflege

Ein wichtiges Anliegen UlrichsBildung

Auch das Kloster Benediktbeuern, in dem heute die Salesianer Don Boscos wirken und das verschiedene Jugend- und Bildungseinrichtungen beherbergt, wurde einst von Bischof Ulrich wieder aufgebaut. Nach dem heiligen Bonifatius wird der heilige Ulrich, der dem Kloster zeitlebens eng verbunden war, als zweiter Gründer des Klosters Benediktbeuern verehrt.

Europäischer Ulrichspreis

Ein besonderer Stiftungszweck ist es, regelmäßig den mit 10.000 EUR dotierten Europäischen St.-Ulrichs-Preis an Personen, Initiativen und Institutionen aus den Bereichen Politik, Kirche, Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und Soziales zu verleihen, die sich in christlich-abendländischer Tradition und im Geiste des heiligen Ulrich für die Einheit Europas einsetzen bzw. eingesetzt haben.

Zu den bisherigen Preisträgern zählen:

Alfons Nossol, Bischof von Oppeln

Alois Mock, Außenminister a. D. (Österreich)

Bundeskanzler Helmut Kohl

Roman Herzog, Bundespräsident a. D.

Publizistin Marion Gräfin Dönhoff

Die Gemeinschaft Sant'Egidio

Kardinal Miloslav Vlk, Erzbischof von Prag

Violinistin Anne-Sophie Mutter

Lech Wałęsa, polnischer Politiker und Friedensnobelpreisträger

Das internationale Netzwerk „Miteinander für Europa“, bestehend aus 300 christlichen Gemeinschaften

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble

Ärzte ohne Grenzen

Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Giovanni di Lorenzo, Journalist

Mein Namenspatron Ulrich

Mein NamenspatronVorbild und Fürsprecher

Die Tradition des Namenstags reicht weit zurück: Bereits im 4. Jahrhundert rief Johannes Chrysostomos, Kirchenlehrer und Erzbischof von Konstantinopel, Eltern dazu auf, ihren Kindern die Namen von Märtyrern oder Aposteln zu geben.

Ab dem Mittelalter war es üblich, Kindern den Namen des jeweiligen Tagesheiligen zu geben, so dass Namenstag und Geburtstag auf den gleichen Tag fielen. Die Reformation bewirkte eine weitere Stärkung des Namenstags. Katholische Eltern setzten sich mit der Wahl von Heiligennamen gezielt von den Protestanten ab, die jegliche Verehrung von Heiligen ablehnten. Das Konzil von Trient (1545-1563) empfahl ausdrücklich, die Taufnamen von Kindern aus dem Verzeichnis der Heiligen zu entnehmen.

Bereits im Mittelalter verbreitete sich der Name Ulrich – bekannt durch die Verehrung des heiligen Bischofs von Augsburg. Er entwickelte sich aus dem germanischen Udalrich oder Uodalrich und bedeutet etwa „reicher/mächtiger Erbe“ von uodal (Erbe/Erbgut) und rich bzw. rihhi (mächtig/reich/Herrscher). Die weibliche Form ist Ulrike.

Ein Ulrich und zwei Ulrikes erzählen, was sie mit ihrem Namen verbinden und welche Rolle der Heilige in ihrem Leben spielt.

Ich heiße Ulrike

Ich heiße Ulrich

Ich heiße Ulrike

Historie

Sein Leben und WirkenUlrich – ein großer HeiligerSeit über 1000 Jahren tot – aber unvergessen

Geboren, vermutlich in Wittislingen,

Dillingen oder Augsburg.

Er entstammt dem alemannischen Hochadel

ca. 900/08

Ausbildung im Kloster St. Gallen

Kämmerer von Bischof Adalbero in Augsburg

ab 909

Verwalter der Güter seiner Familie

923

Weihe zum Bischof von Augsburg

Wiederaufbau des zerstörten Augsburger Doms

Erneuerung des Mauerrings um die Stadt

952-954

Mitkämpfer an der Seite Ottos I. beim Aufstand von dessen Sohn Herzog Liudolf

Ulrich ist einer der beiden Vermittler des Waffenstillstands

955

Verteidigung der Stadt Augsburg gegen die Ungarn in der Schlacht auf dem Lechfeld

Um 955

Verleihung des Münzrechts durch Otto I.

Wiederaufbau der Kirche St. Afra

(heute St. Ulrich und Afra)

968

Gründung des Kanonissenstifts St. Stephan und der später abgerissenen Johanniskirche

Mehrfach Teilnahme an Hoftagen

Mehrmalige Reisen nach Rom

Zeitweise Abt der Klöster Kempten und Ottobeuren

ab 971

Übergabe der Verwaltungsaufgaben an seinen Neffen Adalbero

973

Am 4. Juli gestorben

Am 7. Juli in St. Afra bestattet

993

Heiligsprechung

Ein großer HeiligerLeben und Wirken Bischof Ulrich beeindruckt noch heute

In der Tat zählten seine Eltern zu den vornehmsten Adelsfamilien Oberschwabens. Ulrich wurde wohl im Jahr 890 geboren, wo genau, ist ungewiss. Im Gespräch sind unter anderem Wittislingen und Augsburg. Damit teilt der Bischof und Bistumspatron das Schicksal vieler Großer in der Weltgeschichte: Im Dunkel verborgen bleibt der Ort, an dem sein Erdenleben begann – im hellen Licht aber erstrahlt die Stätte, an der er nach jahrzehntelangem segensreichem Wirken aus dieser Welt schied.

Es heißt, der kleine Ulrich wäre anfangs nicht gut gediehen und sei kränklich gewesen. Auf den Rat eines durchreisenden Geistlichen sei seine Ernährung umgestellt worden, woraufhin sich das Kind prächtig entwickelt habe. Zudem habe der Geistliche dem Kind eine große Zukunft prophezeit.

Wegen seiner auffallenden Begabung vertrauten seine Eltern den Zehnjährigen zur Ausbildung den Benediktinern von St. Gallen an, dem damals bedeutendsten Bildungszentrum im alemannischen Raum.

Was einmal aus ihm werden sollte, wird in den prophetischen Worten der Reklusin Wiberat (Wiborada) ablesbar. Nach dreitägigem Gebet sagte sie voraus, dass Ulrich von Gott zum Regieren bestimmt sei. Sie prophezeite ihm einen Bischofssitz, verbunden mit schwerer Mühsal.

Mit 18 Jahren kehrte der bestens ausgebildete Ulrich nach Augsburg zurück und wurde unter Bischof Adalbero Kämmerer. Nach dessen Tod trat 909 Bischof Hiltine die Nachfolge an. Ulrich sorgte sich nach dem Tod seines Vaters um seine Mutter und die Familiengüter.

Als Bischof Hiltine 923 starb, erfolgte die Berufung des 33-jährigen Ulrichs zum neuen Oberhirten des Bistums Augsburg.

Anlässlich der Restaurierung des Ulrichs-Schreins in Zusammenhang mit den bevorstehenden Tausendjahr-Feierlichkeiten ordnete der damalige Bischof von Augsburg, Dr. Josef Stimpfle, im Jahr 1971 die Bildung einer Ärztekommission zur Überprüfung und Dokumentation der Gebeine des heiligen Ulrich, an.

Den vollständigen Bericht über die Untersuchung der Gebeine des hl. Ulrich von 1971 können Sie hier lesen.

Uodalricus onlineMittelalterliche Handschriften digitalisiert

Die Handschriften entstanden im 15. Jahrhundert in den Schreibstuben der Augsburger Benediktinerreichsabtei St. Ulrich und Afra. Die Mönche schrieben auf mehr als 1200 Seiten die Lebensbeschreibungen und Wunderüberlieferungen des Heiligen sowie weiterer Bistumspatone detailliert und reich illustriert nieder.

Seit der Säkularisation und der Auflösung der Reichsabtei im frühen 19. Jahrhundert befinden sich die Handschriften im Besitz der Bayerischen Staatsbibliothek in München.

Die Handschriften sind online einsehbar unter:

https://uodalricus.de

Unermüdlicher OberhirteAufbau und MissionUlrich hatte große Ziele

Von weitreichender Bedeutung war sein Entschluss, die hölzernen Brustwehren der Stadt durch Steinmauern zu ersetzen.

Aber auch die innere Mission einer noch in Teilen heidnisch geprägten Bevölkerung und die Heranbildung eines guten Klerus waren Ulrich ein großes Anliegen. Zu diesem Zweck baute er die Domschule aus, für Arme gründete er ein Armenhospiz.

Geprägt vom benediktinischen Grundsatz „Ora et labora“ gingen Gebet und Arbeit, Gottesdienst und Fürsorge für die Menschen bei Ulrich Hand in Hand.

Bedeutendes EreignisErste päpstliche HeiligsprechungSchon früh wird Ulrich als Heiliger verehrt

Die Förderung der Ulrichsverehrung ging neben dem gläubigen Volk vor allem von Bischof Luitold aus, der das Bistum Augsburg von 988 bis 996 leitete. Er reiste im Winter 992 nach Rom, um bei der Lateransynode die offizielle päpstliche Heiligsprechung Ulrichs zu erbitten.

Es ist sicher eines der bedeutendsten Ereignisse der Ottonenzeit, dass Bischof Luitold von Augsburg vom damaligen Papst Johannes XV. eine Bulle an alle Erzbischöfe, Bischöfe und Äbte in Gallien und Germanien erlangte, in der verfügt wurde, dass das Andenken an den heiligen Bischof Ulrich mit ehrfürchtiger Liebe und treuer Hingabe im Gottesdienst zu pflegen sei. Erstmals in der Geschichte der Kirche wird in ihr eines ihrer Mitglieder durch offiziellen Spruch des Papstes zur Ehre der Altäre erhoben, erstmals die Bewilligung der liturgischen Verehrung eines Heiligen durch den Papst erteilt.

Besondere GottesnäheWas ist eigentlich „heilig“?Die Oma, Sankt Ulrich, der liebe Gott und wir

Im Nachhinein ist im Leben und im Sterben mancher Menschen das Wirken Gottes so deutlich zu erkennen, dass diese Menschen Heilige genannt werden. In ihnen verehren wir das Wirken Gottes, der die Menschen „heil“ und „ganz“ möchte – genau das heißt ja „heilig“. Gott möchte, dass die Menschen ganz so werden, wie er sie sich gedacht hat. Dazu spendet er auch die nötige Kraft: seine Gnade. In den Heiligen, also den Menschen, die sich von Gott helfen lassen, wird diese Kraft sichtbar.

Heilige sind keine Einzelkämpfer, selbst dann nicht, wenn sie als Einsiedler gelebt haben. Die Gemeinschaft mit Gott ist und erschafft eine Familienzugehörigkeit: In Gott haben die Menschen Gemeinschaft untereinander hier auf Erden und im Himmel. Das ist der Grundgedanke von Kirche. Die Kirche als Gemeinschaft lebt vom Austausch ihrer Gaben: von Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese Gaben wenden die Glieder der Kirche einander im Gebet zu, ob als Zuwendung an die Verstorbenen, die noch einer Läuterung bedürfen, oder sozusagen von der anderen Seite her: als Fürbitte der schon Vollendeten an uns.

Die Heiligen stellen somit eine Art Einfallstor für das Licht von oben dar. Sie stehen für eine besondere Gottes- und Menschennähe und werden um ihr fürbittendes Eintreten in vielen Anliegen angerufen, die mit ihrem Leben und Sterben in Verbindung stehen oder die mit Wundern zu tun haben, die sich der Überlieferung nach an ihren Gräbern ereignet haben. Eine spezielle Nähe ergibt sich zu einem Heiligen, dessen Namen man trägt, oder weil man aus einer Pfarrei stammt, die einen bestimmten Heiligen zum Patron hat.

Beim heiligen Ulrich, der vor über tausend Jahren gestorben ist, verlieren sich die früher altbewährten Ansatzpunkte der Verehrung, wie sie sich zum Beispiel im Besuch der Ulrichsquellen niedergeschlagen haben, oder im Brauch, Erde vom Grab des heiligen Bistumspatrons nach Hause zu schaffen. In den jährlich stattfindenden Ulrichswochen allerdings, wenn zahlreiche Augsburger Diözesane gemeinsam zu seinem Grab pilgern, erweist sich in der Kraft Gottes weiterhin Ulrichs besondere Gabe, sein Volk zu einen und gemeinsam auf den Weg zum Guten zu bringen.

Unter Bischof Joseph FreundorferHochblüte der Ulrichsverehrung1955: St. Ulrichs Festwoche

Bischof Freundorfer gab der Feier des Ulrichsfestes einen ganz neuen Rahmen. Er gestaltete 1955 das 1000-jährige Jubiläum der Lechfeldschlacht und bezog die ganze Diözese in die Festwoche vom 2. bis 11. Juli ein.

Er wandte sich mit eindringlichen Worten an die Priester im Bistum. Die Rede im Wortlaut:

http://www.suvdata.de/ulrichswoche/Ansprache_von_Bischof_Freundorfer.pdf

Das Original-Ulrichskreuz

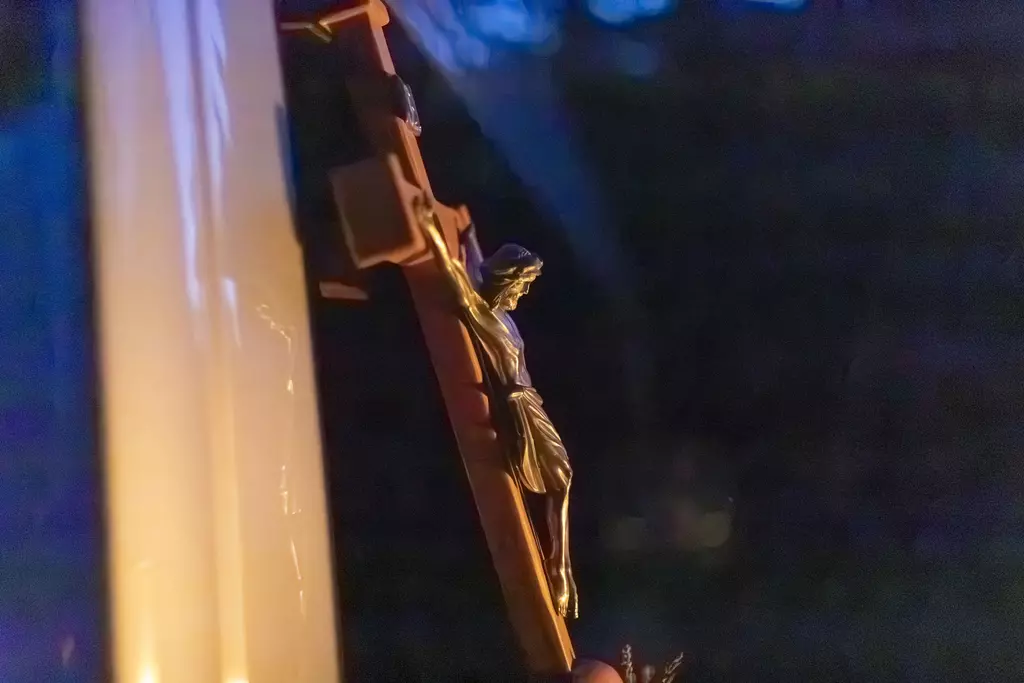

Den glücklichen Ausgang der Lechfeldschlacht von 955 brachte man mit dem Gebet des Heiligen und dem Segen seines Kreuzes in Verbindung.

Als man die Kreuzreliquie im 14. Jahrhundert in ein kleines kreuzförmiges Gehäuse einschloss, versah man es nicht nur mit einer kunstvollen Astkreuzdarstellung, sondern rückseitig mit dem Hinweis „Crux Victorialis Sancti Udalrici Epi Aug“ (Siegendes Kreuz des heiligen Ulrich, Bischof von Augsburg).

Das kleine vergoldete und emaillierte Silbergehäuse wurde Ende des 15. Jahrhunderts einem kostbaren zweiten Goldgehäuse anvertraut, das 12,5 Zentimeter hoch und dreimal größer als das innere Behältnis ist. Es wurde mit Edelsteinen reich verziert und sollte Kostbarkeit und Reichtum des erlösenden Kreuzes zum Ausdruck bringen.

Mit seinen beiden Fassungen wird das Ulrichskreuz bei festlichen Gelegenheiten gezeigt und bei Prozessionen mitgeführt.

Die Sammlung Friesenegger

Die Sammlung, die auf der des Stiftspropsts Ritter von Türk aufbaute, wuchs zur weltgrößten ihrer Art heran. Friesenegger verstarb im Alter von 82 Jahren. Nach seinem Tod erschien seine umfangreiche Beschreibung der Ulrichskreuze.

Historische Ulrichskreuze

Wallfahrer, die zum Grab des heiligen Ulrich gekommen waren, nahmen von dort sogenannte „Ulrichserde“ oder „Sargholz“ mit. Man konnte aber auch Nachbildungen des Ulrichskreuzes erhalten. Diese hatten üblicherweise die Form eines Tatzenkreuzes, selten auch einer Medaille, und waren meist aus Messing oder Silber gegossen oder geprägt. Sie wurden am Original berührt und dienten als Andenken an die Wallfahrt, aber auch als Erinnerungszeichen an verdiente Äbte oder besondere Gedenktage, als Taufgeschenk, als Amulett gegen Krankheiten und Kriegsgefahren und als Grabbeigaben. An Dachstühle oder Hauswände genagelt sollten sie Viehkrankheiten, Unwetter und Zauberei abwenden. Zum Schutz gegen Mäuse wurden sie in Feldern vergraben.

Ob man bereits 1570 eine erste solche Nachbildung anfertigte, ist umstritten, doch ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurden die Kreuze in großer Stückzahl hergestellt. Sie fanden im gesamten süddeutschen Raum und im Elsass Verbreitung.

Mit der Säkularisation endete der Brauch vorerst, doch zur 900. Wiederkehr der Lechfeldschlacht 1855 wurde wohl eine Art Ulrichskreuz in Form einer Medaille hergestellt; Stadtpfarrer Friesenegger ließ 1893 ein kleines Ulrichskreuz gießen, dem zu besonderen Ereignissen in Bistum, Pfarrei oder Stadt weitere folgen sollten.

Der Ulrichsschrein

Die Gebeine wurden 1762 nach Zweifeln an ihrer Echtheit erhoben, ärztlich untersucht und 1764 in den Barockschrein umgebettet.

Das Bild zeigt die Beurkundung der Heiligsprechung am 3. Februar 993 durch Papst Johannes XV.

Der Kelch des heiligen Ulrich

Der jetzige Ulrichskelch mit figürlichen Darstellungen aus den Jahren 1180 und 1240, trägt eine Inschrift, die besagt, dass er im Grab auf der Brust des Bischofs gefunden wurde. Die Neugestaltung war vermutlich zu den Feierlichkeiten (Einweihung der 6. Kirche und 1. Translation des heiligen Ulrich) von 1187 vollendet. Bei der Kostbarkeit der Reliquie wurde sie vermutlich im Kloster selbst ausgeführt.

Die Kelchschale birgt die Cuppa des Kelches, den der heilige Ulrich zu Lebzeiten benutzt hat.

Der Ulrichskelch diente vom 13. Jahrhundert an zur sogenannten „Ulrichsminne“, bei der man einen Weintrunk reichte und sprach: „Trinke die Minne des heiligen Ulrich!“. Der Trunk galt lange als Heiltrunk gegen Fieber- und Wundkrankheiten und nahm Bezug auf eine Inschrift am Fuß des Kelches: „Hier wird das Gegengift dargeboten, das dem schon Todgeweihten Heilung schenkt.“

Bei der Auflösung des Klosters im Jahr 1807 musste der Kelch den königlichen Kommissären überliefert werden. Trotz seines Alters wäre er als wertlos eingeschmolzen worden, hätte ihn nicht Bischof Clemens Wenzeslaus als Privateigentum an sich gebracht. Dieser glühende Verehrer des heiligen Ulrich vermachte ihn bei seinem Tod dem Generalvikariat.

Auf Bemühen des damaligen Pfarrers von St. Ulrich und Afra, P. Benedict Abbt, wurde der Ulrichskelch am 21. März 1827 vom Generalvikariat an die Pfarrei zurückgegeben.

Im Jahr 1954/55 wurde der Kelch umfangreich restauriert. Heute findet er bei besonderen Gelegenheiten im Gottesdienst wieder Verwendung.

Eine alte Tradition wird neu belebt:Die Ulrichsminne

Artikel in der Katholischen SonntagsZeitung

Helfer in vielen Nöten

Patron der Fischer und WeberHelfer in vielen Nöten

Schon die älteste Lebensbeschreibung erwähnt Wunder des Heiligen in Verbindung mit Wasser. So wird beispielsweise beschrieben, Ulrich habe mit einem Stock in die Erde gestoßen, wo daraufhin eine Quelle entsprang.

Wasser aus Ulrichsbrunnen soll unter anderem bei Augenleiden und bei Fieber helfen.

Nicht Fleisch – aber FischEin Wunder für Ulrich

Bischof Ulrich speiste an einem Donnerstag mit dem heiligen Konrad zu Abend. Die beiden waren so in ihr Gespräch vertieft, dass sie die Zeit vergaßen und nicht merkten, dass bereits der nächste Tag angebrochen war.

Nun kam ein Bote des Herzogs aus Bayern in die Stadt und - weil der Bischof noch zu Tisch saß - trotz der späten Stunde eingelassen. Ulrich gab dem Boten als Wegzehrung ein Stück Fleisch mit, nicht merkend, dass bereits Freitag war.

Der Bote eilte nach Hause und wollte die Bischöfe beim Herzog anklagen, dass diese an einem Freitag Fleisch aßen. Zum Beweis zog er das Stück hervor, das er von Ulrich empfangen hatte. Doch statt einem Stück Fleisch hielt er der Legende nach einen Fisch in der Hand.

Basilika Sankt Ulrich und Afra

Zum AnfangDie Basilika St. Ulrich und Afra

Hier fand der im Jahr 973 gestorbene Bischof Ulrich seine letzte Ruhestätte. Im Jahr 1012 kamen Mönche vom Tegernsee und gründeten das Benediktinerkloster St. Ulrich und Afra, das als Reichsstift bis 1802 bestand.

Der jetzige Kirchenbau hat eine mehr als 100-jährige Baugeschichte. 1474 wurde im Langhaus begonnen, die Fertigstellung erfolgte erst um 1600 im Chor und am Turm.

Radwallfahrten zu den UlrichskirchenVom Norden des Bistums bis nach Österreich

Durch das Ries zu Ulrichskirchen Von Nördlingen aus mit dem Rad Gotteshäusern und schöner Landschaft begegnen

Durch das Ries zu Ulrichskirchen Von Nördlingen aus mit dem Rad Gotteshäusern und schöner Landschaft begegnen

Auf das Rad, fertig, los!

Um 20 Minuten vor zehn vormittags am Nördlinger Bahnhof. Die Satteltaschen sind montiert, die App ist gestartet: Das Handy soll uns durch unsere Rundtour navigieren. Auch das Höhenprofil wird angezeigt. Wir stellen uns auf eine als „einfach“ beschriebene Tour mit wenigen Steigungen am Kraterrand ein. Es ist wechselnd bewölkt und kühl, doch soll es laut Wetterbericht nicht regnen.

Wir sind gespannt auf die Ulrichskirchen, die an der Strecke liegen, und hoffen auf viele Fotomotive: Reinhold, der Fotograf, hat seine Kamera immer griffbereit.

Oettingen

Oettingen

Wir sind erst ein paar Kilometer gemütlich aus der Stadt herausgefahren, als bei einem Bauernhof ein Storch vor die Fotolinse stolziert. Als wir absteigen, kommt die Bäuerin heraus und berichtet: „Der Storch hat in der Nähe sein Nest. Bei uns sind es dieses Jahr zwei Nester.“ In Oettingen sei es mit den Störchen fast schon eine Plage, erklärt sie. Wir erfahren noch einiges über die Tiere. Nach weiteren elf Kilometern, vorbei an Wiesen voller Margeriten und an einer imposanten Kapelle mit einer großen Kreuzigungsgruppe gleich neben dem Radweg, legen wir in der besagten Stadt eine erste Rast ein. Über den farbigen, geschwungenen Giebeln sehen wir viele der schwarz-weiß gefiederten Vögel in ihren Nestern sitzen. In der Nähe des Rathauses nehmen wir an einem Café-Tisch Platz und bestellen Espresso. Der tut gut und verleiht neue Kräfte. Ein Tourbegleiter ist mit den Kräften leider schon am Ende: Der Akku meines Handys zeigt nur noch drei Prozent an. Ich schalte die App aus. So schnell also müssen wir auf den digitalen Führer verzichten! Gut, dass ich die Tourenbeschreibung auf Papier mitgenommen habe. Sie genügt, stellen wir fest. Wir finden uns gut zurecht. Auch die Besonderheiten der Kirchen sind darin prima erklärt.

Ehingen im Ries Kirche St. Ulrich und Stephan

Ehingen im Ries Kirche St. Ulrich und Stephan

Steil nach oben

Bergab und bergauf

Bergab und bergauf

Über Hochaltingen, Schopflohe, Minderoffingen nach Marktoffingen

Am Ulrichsberg "absteigen"

Am Ulrichsberg "absteigen"

Drei Kirchen an einem Ort

Die Wallfahrt ist fast zu Ende

Die Wallfahrt ist fast zu Ende

Über Wallerstein zurück nach Nördlingen

Ulrich Schwab

Information: Die Tour ist beschrieben auf www.ulrichsjubilaeum.de. Ebenso in: Radführer von Augsburg bis ins Allgäu, 24 Radpilgertouren auf den Spuren des heiligen Ulrich, Kompass-Verlag, 19,95 Euro ISBN: 978-3-99154-343-5.

Impressum

Ulrichspatrozinien im Bistum

Die 48 Pfarreien mit Ulrichspatrozinium im Bistum Augsburg:

http://www.suvdata.de/ulrichswoche/Ulrichspatrozinien_im_Bistum_Augsburg.pdf

Gut zu wissenDiese Multimediareportage über den Augsburger Bistumspatron wird laufend aktualisiert, erweitert und ergänzt.

Impressum

Diese Multimedia-Reportage wird realisiert von der Mediengruppe Sankt Ulrich Verlag GmbH, Augsburg.

Gesellschafter: Diözese Augsburg (100 %)

Geschäftsführerin: Ruth Klaus

Henisiusstraße 1, 86152 Augsburg

Postfach 11 19 20, 86044 Augsburg

Telefon: 0821/50242-0 (Zentrale)

Telefax: 0821/50242-41

HRB 6161, Amtsgericht Augsburg

Ust.IdNr. DE127510854

Videobeiträge von katholisch1.tv

Redaktion: Dr. Peter Paul Bornhausen

Bildnachweis:

Kunstverlag Fink, Kloster Benediktbeuern (3), pba/Schnall (3), ppa/Rösch, pba/Schmidt, Annette Zoepf (4), Archiv (3), SUV/Buchart, SUV/Banner (19), katholisch1.tv, Stefano Spaziani, Jan Koenen (Landratsamt Dillingen), Wolfgang Moroder CC-BY-SA 3.0 de, Pfarreiengemeinschaft Seeg im Allgäu, pca/Gattner,

Fotolia: ricschmitz, dmaphoto, fotoping, jarek106, astrosystem, Olesia Bilkei, goodluz, Andrey Popov, drubig-photo, Hans und Christa Ede, EMrpize, Witold Krasowski

Der heilige Ulrich

Der heilige Ulrich

„Nicht bedient werden, sondern dienen“

„Nicht bedient werden, sondern dienen“

Ulrich: Einer von uns

Ulrich: Einer von uns

Eine Woche für Ulrich

Eine Woche für Ulrich

Ulrichswoche 2025

Ulrichswoche 2025

Von der Basilika zum Dom

Von der Basilika zum Dom

Männerwallfahrt 2025

Männerwallfahrt 2025

Frauenwallfahrt 2025

Frauenwallfahrt 2025

Kinder besuchen Ulrich

Kinder besuchen Ulrich

Tag der Kinderchöre

Tag der Kinderchöre

Schüler feiern Ulrich

Schüler feiern Ulrich

Ministrantenwallfahrt 2019

Ministrantenwallfahrt 2019

Wallfahren extrem

Wallfahren extrem

Ulrichslied

Ulrichslied

Gottesdienst der Nationen

Gottesdienst der Nationen

Fahrradwallfahrt

Fahrradwallfahrt

Fußwallfahrt

Fußwallfahrt

Wegstrecke

Wegstrecke

Los geht’s!

Los geht’s!

Maria Vesperbild

Maria Vesperbild

Auf dem Weg nach Margertshausen

Auf dem Weg nach Margertshausen

Gestärkt durch die Nacht

Gestärkt durch die Nacht

In den Morgen

In den Morgen

Der heilige Ulrich erwartet uns

Der heilige Ulrich erwartet uns

Er wirkt bis heute

Er wirkt bis heute

Karte Auswirkungen heute

Karte Auswirkungen heute

Hilfe für Menschen mit Behinderung

Hilfe für Menschen mit Behinderung

Die Ulrichswerkstätten

Die Ulrichswerkstätten

Herbert Kratzer

Herbert Kratzer

Sankt Ulrich Verlag

Sankt Ulrich Verlag

Ruth Klaus

Ruth Klaus

St. Ulrichswerk

St. Ulrichswerk

Rudolf Mitterhuber

Rudolf Mitterhuber

Altenpflege

Altenpflege

Ulrike Wurm

Ulrike Wurm

Bildung

Bildung

Benediktbeuern

Benediktbeuern

Europäischer Ulrichspreis

Europäischer Ulrichspreis

Vorbild und Fürsprecher

Vorbild und Fürsprecher

Ich heiße Ulrike

Ich heiße Ulrike

Ich heiße Ulrich

Ich heiße Ulrich

Ich heiße Ulrike

Ich heiße Ulrike

Ulrich – ein großer Heiliger

Ulrich – ein großer Heiliger

Leben und Wirken

Leben und Wirken

Aufbau und Mission

Aufbau und Mission

Schlacht auf dem Lechfeld

Schlacht auf dem Lechfeld

Spurensuche in Südtirol

Spurensuche in Südtirol

Reise nach Nals

Reise nach Nals

St. Ulrich in Südtirol

St. Ulrich in Südtirol

Verehrung in Lavis

Verehrung in Lavis

Ulrichsquelle in Eresing

Ulrichsquelle in Eresing

Erste päpstliche Heiligsprechung

Erste päpstliche Heiligsprechung

Was ist eigentlich „heilig“?

Was ist eigentlich „heilig“?

Hochblüte der Ulrichsverehrung

Hochblüte der Ulrichsverehrung

Das Original-Ulrichskreuz

Das Original-Ulrichskreuz

Die Sammlung Friesenegger

Die Sammlung Friesenegger

Historische Ulrichskreuze

Historische Ulrichskreuze

Der Ulrichsschrein

Der Ulrichsschrein

Der Kelch des heiligen Ulrich

Der Kelch des heiligen Ulrich

Die Ulrichsminne

Die Ulrichsminne

Helfer in vielen Nöten

Helfer in vielen Nöten

Ein Wunder für Ulrich

Ein Wunder für Ulrich

St. Ulrich und Afra im Porträt

St. Ulrich und Afra im Porträt

Die Basilika St. Ulrich und Afra

Die Basilika St. Ulrich und Afra

St. Ulrich und Afra – Teil 2

St. Ulrich und Afra – Teil 2

Besondere Berufung

Besondere Berufung

Herr der Tasten

Herr der Tasten

Die Glocken

Die Glocken

Radwallfahrten zu den Ulrichskirchen

Radwallfahrten zu den Ulrichskirchen

Durch das Ries zu Ulrichskirchen

Durch das Ries zu Ulrichskirchen

Oettingen

Oettingen

Ehingen im Ries

Ehingen im Ries

Bergab und bergauf

Bergab und bergauf

Am Ulrichsberg "absteigen"

Am Ulrichsberg "absteigen"

Die Wallfahrt ist fast zu Ende

Die Wallfahrt ist fast zu Ende

Jetzt auch als Film!

Jetzt auch als Film!

Ulrichspatrozinien im Bistum

Ulrichspatrozinien im Bistum